納入事例

SEKAI NO OWARIの全国ツアーでKLANG:technologiesを採用!

モニターエンジニアが語る、IEM環境改善の裏側

モニターエンジニアが語る、IEM環境改善の裏側

近年、高度かつ最先端の技術による演出で盛況を呈しているライブ・コンサートですが、プレイヤーひとりひとりに対応するモニタリング環境は、ますます複雑化しています。

プレイヤーに負担をかけずに快適なIEM環境を提供するKLANG:technolog

舞台袖でミキシングする風間氏

▼演奏に集中したいプレイヤーと、複雑化するモニターバランス

SEKAI NO OWARIのツアークルー内で課題となっていたのが、ライブパフォーマンス中のインイヤーモニター(IEM)環境の最適化を如何に進めるか、ということでした。プレイヤーたちは当然ながら、演奏そのものに集中したいと考えています。一方モニター環境において「何が・どのように」聴こえているべきかをプレイヤーが自ら判断・調整することは現実的ではありません。

モニターエンジニアは適切なモニターバランスを維持しながら、プレイヤーにストレスのない環境を提供する責任を担っています。しかし、楽曲や編成によって増減する楽器の数、音が追加されていくことで肥大化する音量と不明瞭になっていくサウンドなど、従来のコンソール処理だけでは限界が見え始めていたのです。

▼MOD-DMI-KLANG導入によるモニタリングの革新。プレイヤーの満足度も向上。

こうした課題に対して、新たに導入されたのがKLANG:technolog

左:DiGiCo「Quantum338に搭載されたMOD-DMI-KANG」カード、右:MOD-DMI-KLANGカード拡大図

モニターエンジニア 風間氏より、MOD-DMI-KLANGを使用するメリットについてコメントをいただいています。

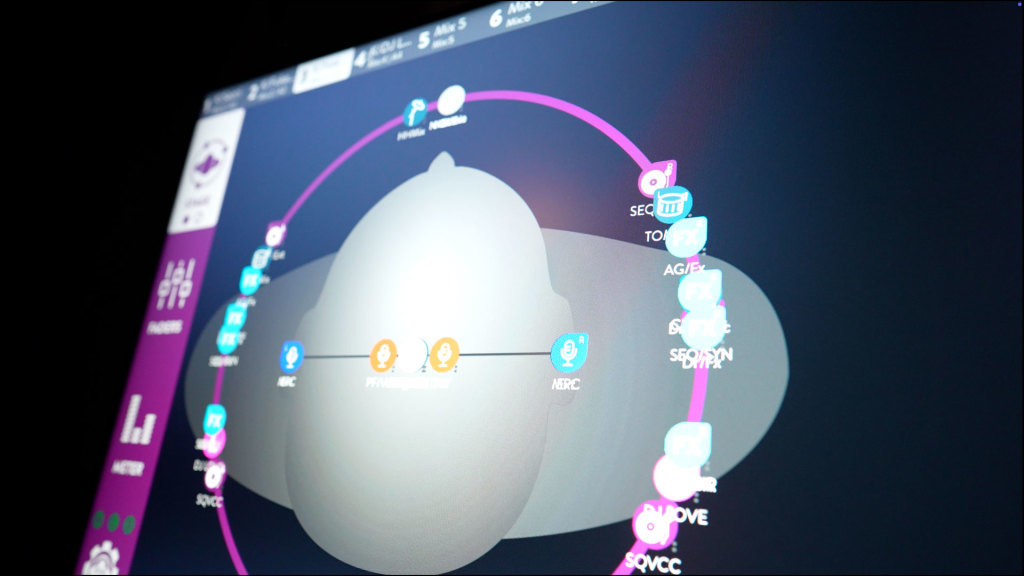

「MOD-DMI-KLANGは従来のステレオモニターの概念を超え、プレイヤーごとにカスタマイズ可能な3D空間を構築できます。プレイヤーの好みの定位をIEM内に『空間的に配置』することで『聴こえ方』をまるごとカスタマイズでき、その機能がとても優れています。つまり、聞きたい音を『認識しやすい』サウンドに変えることができたのです。

個々人で聞こえ方の好みがあり、今までのIEMの環境から改善したいこと、変わってほしくない内容があるため、例えば、【STEREOミキシングがメインで少数の楽器は3Dでミックス】 というパターンや【主に3Dミキシングをベースにして、メインボーカルはこれまでとかわらないMONO定位で2Dとのハイブリッド】 のようなサウンドをミックスしてプレイヤーに送っています。

KLANG:technologies独自の3Dオーディオエンジンによる設定画面。

頭の周囲に現れたリング状に楽器を配置してステージ上の定位を再現。

頭の周囲に現れたリング状に楽器を配置してステージ上の定位を再現。

プレイヤーごとに定位設定のある3Dミキシングが可能になったことで、プレイヤーは個々人に合った『認識しやすいサウンド』を快適な音量で聞けるようになりましたし、耳への負担も軽減しました。結果的に、これまでの聞きづらさや、どんどん上がってしまう音量など、課題としてあがっていた問題を根本から改善することができましたし、プレイヤーはより演奏に集中できるようになりました。

会場が変わるたびに異なるセッティング環境になってもデーターを微調整するだけでスムーズにオペレーションに入れるので、現場全体の効率とクオリティも大幅に向上できました。」

3Dミキシングを可能にするMOD-DMI-KLANGの採用は、今まで解決できなかった課題が解決できたうえに現場全体の効率とクオリティの向上を得られたという大きなメリットをもたらし、プレイヤーにもツアークルーの皆様にも喜んでいただける結果となりました。

▼KLANG:technolog

さらに大規模なライブ環境に対応するため、KLANG:technolog

konductor

konductorの背面にあるスロットにMOD-DMI-OPTOカードを二枚挿入

konductorは最大128chのインプットに対応するため、GroupでまとめずにInputソースをすべてダイレクトにKLANGプロセッサーでミキシングすることも可能です。

▼KLANG機器間のスムーズな移行

konductorを導入したことで、MOD-DMI-KLANGからデーターを移行する必要が出てきましたが、KLANG:technolog

「機器同士の互換性が強固だったので、MOD-DMI-KLANGからkonductorへの移行はスムーズにできました。KLANG内のSHOWファイルをそのまま呼び出すだけで、特筆することは何もありません。変換作業の必要もなく、私たちモニターエンジニアにとっても作業負担がほとんどない状態で作業を終えられましたし、既存のワークフローをそのままより強力なシステムへ移行できた点は大きなメリットだと思います。」と語ってくださいました。

KLANG:technolog

▼ライブの質を変えるテクノロジー

今回の現場を通してKLANG:Technolog

「こんなにあざやかにモニタリング環境が改善したことに、正直驚いています。現場でのモニタリング環境の重要性は言うまでもありませんが、それをテクノロジーでどう解決するかがライブの質を大きく左右します。今回のMOD-DMI-KLANGおよびkonductorの採用は、単なる機材更新ではなく“モニタリングの自由度”そのものを進化させるプロジェクトでした。」と、熱く語っていただきました。

複雑化・大規模化していくライブ演出に対応する現場においては、このような柔軟かつ先進的なモニターソリューションが重要視され始めています。これからもKLANG:technolog

【使用機材】

▼KLANG:technolog

- konductor イマーシブ・インイヤーモニター・ミキシングプロセッサー

- MOD-DMI-KLANG DMIカード:KLANGインターフェイスカード

▼DiGiCo

- Quantum338 デジタル・ミキシング・コンソール

- SD RACK ラック

- MOD-DMI-OPTO DMIカード:OPTOCOREインターフェイスカード

- MOD-DMI-MADI-B DMIカード:MADI入出力カード

|

▶デルタ音響株式会社

神奈川県横浜市港北区新羽町861-1 TEL:045-834-7700 http://www.delt |

|