ラインナップ

-

ヘッドセット・マイクロホン

-

-

無指向性(カプセル径5mm)

-

単一指向性(カプセル径5mm)

-

在庫限り(マイクロホン)

- アクセサリー

-

-

ミニチュア・マイクロホン

-

-

ラべリアマイク

(無指向性/φ3mm) -

ラベリアマイク

(無指向性/φ5mm) -

ラベリアマイク(単一指向性)

-

ヘビーデューティーマイク

-

ラべリアキット

-

楽器収録用キット

-

ステレオキット

-

ENG/EFPキット

-

映画・演劇製作用キット

-

楽器収録用マイクロホン

-

在庫限り製品

- アクセサリー

-

-

楽器用マイクロホン

-

-

マイクロホン(4099 CORE+)

-

マイクロホン(CORE 4099)

-

セットモデル(4099 CORE+)

-

4099-DP-1-101-A

アコーディオンセット -

4099-DP-1-101-C

M クランプマウントセット -

4099-DP-1-101-M

S マイクスタンドマウントセット -

4099-DP-1-101-P

ピアノセット -

4099-DP-1-101-U

ユニバーサルセット -

4099-DP-1-199-G

ギターセット -

4099-DP-1-199-S

サックスセット -

4099-DP-1-199-V

バイオリンセット -

4099-DP-1-201-B

ベースセット -

4099-DP-1-201-C

チェロセット -

4099-DP-2-199-T

トランペットセット -

4099-DP-2-201-D

ドラムセット

-

4099-DP-1-101-A

-

セットモデル(CORE 4099)

-

ドラムマイクキット

-

専用クリップ

- A-CLIP アコーディオン

- C-CLIP チェロ

- CM-CLIP クランプマウント

- CS-CLIP シューマウント

- D-CLIP ドラム

- MS-CLIP マイクスタンド

- P-CLIP ピアノ

-

U-CLIP

ユニバーサル - G-MOUNT

- XLR-MOUNT

- G-EXTENSION

- BC4099 (ベース用クリップ)

- CC4099 (チェロ用クリップ)

- DC4099 (ドラム用クリップ)

- GC4099 (ギター用クリップ)

- PC4099 (ピアノ用マグネットマウント)

- STC4099 (サックス/トランペット用クリップ)

- UC4099 (ユニバーサル・クリップ)

- VC4099 (バイオリン用クリップ)

-

ツアリングキット(高感度)

-

ツアリングキット(低感度)

-

VO4099シリーズ

- アクセサリー

-

-

ドラム用マイクロホン

- ペンシル・マイクロホン

-

ショットガン・マイクロホン

-

-

2017

-

CORE 4097

-

4017

-

CORE 4097インタビューキット

-

4017アクセサリーキット

-

-

グースネック・マイクロホン

-

-

グースネック・マイクロホン

-

マイク・ベースセット

-

マイク・フロアスタンドセット

-

在庫限り製品

- アクセサリー

-

-

バウンダリー・マイクロホン

-

サラウンド・ソリューション

-

ワイヤレスシステム用

変換アダプター - アクセサリー

メニュー

マイクロホンの基礎知識

▼はじめに

▼ライブPAとスタジオレコーディングの違い

▼ダイナミック・マイクロホンとコンデンサー・マイクロホン

▼マイクロホンのテスト

▼指向性マイクロホンと無指向性マイクロホン

▼ラージダイアフラムとスモールダイアフラム

▼仕様書の読み方

▼ライブPAとスタジオレコーディングの違い

▼ダイナミック・マイクロホンとコンデンサー・マイクロホン

▼マイクロホンのテスト

▼指向性マイクロホンと無指向性マイクロホン

▼ラージダイアフラムとスモールダイアフラム

▼仕様書の読み方

マイクロホンにはたくさんの種類があり、その目的は様々です。どのような音源・環境にも使える万能なマイクロホンというものは存在しません。そのため、適切なマイクロホンを選ぶためには「マイクロホンを使用する目的を明確にすること」と「マイクロホンについて知ること」の二点が重要です。

マイクロホンにはたくさんの種類があり、その目的は様々です。どのような音源・環境にも使える万能なマイクロホンというものは存在しません。そのため、適切なマイクロホンを選ぶためには「マイクロホンを使用する目的を明確にすること」と「マイクロホンについて知ること」の二点が重要です。マイクロホンを使用する場所はどこですか?レコーディングスタジオ、自宅、ライブハウス…様々な場面が考えられます。音源は楽器ですか?マイクはスタンドに取り付けますか?それとも楽器に直接取り付けますか?ボーカルの場合は、ヘッドセットタイプですか?ハンドヘルドタイプですか?

予算はどのくらいですか?品質を重視するのであればそれなりのコストがかかることはやむを得ません。

ライブPAとスタジオレコーディングの大きな違いは環境です。

スタジオは、レコーディングするために設計された最高の環境です。結果に満足いかなければ、何度でもやりなおすことができます。しかしその分クオリティへの要求は非常に高く、透明感・明瞭度・低ノイズなど、より良い音質の追求に際限はありません。

※複数の楽器を同時に録音する場合などは、優れたセパレーションを得るために明瞭度やノイズより指向特性が優先されることもあります。

一方ライブPAでは、ステージ上に目的の音源以外にたくさんの音が存在することが最も大きな問題となります。モニタースピーカーはハウリングの原因となり、ギターアンプはボーカルや弦楽器より遥かに大きな音を発します。そのため、ライブPA用マイクロホンの要件は、第1にセパレーション、第2に指向特性となります。

ただしモニタースピーカーやギターアンプのレベルが比較的低くコントロールされている場合は、指向特性が緩やかなマイクロホンを使用しても透明感や明瞭度を得ることができます。

ダイナミック・マイクロホンは、一言で言えばダイナミック・スピーカーを逆にしたものです(※実際にスピーカーは、ダイナミック・マイクロホンとして動作します)。マイクロホンのカートリッジ内部では、永久磁石の中の可動コイルにダイアフラムが取り付けられています。音の振動がダイアフラムに当たると、その振動でコイルが動き電流が発生します。この電流の変化が音響信号となります。ダイナミック・マイクロホンの構造は非常に単純なため、頑丈かつ安価に生産できます。しかも外部電源が必要ありません。また頑丈で重い構造が解像度の低い「甘い」音を生み出します。このような構造からダイナミック・マイクロホンは、過酷なライブシーンでのボーカルやドラム、ギターアンプの収音に適しています。

コンデンサー・マイクロホンは、ダイアフラムとバックプレート(外部電源または予め蓄電したもの)で構成されています。ダイアフラムが振動すると電圧が変化し、その変化が音響信号に変換されます。コンデンサー・マイクロホンは、外部電源(ファンタム電源)によって内部電子回路に電圧を供給する必要があります。ダイナミック・マイクロホンに比べて、はるかに高品質の音声信号を生み出しますが、価格が高いことに加え、丁寧な取り扱いを必要とします。しかし近年では、最新技術によってかなりラフな取り扱いにも耐えられるようになり、ライブシーンで使用される機会が増えています。

人間の音響記憶は数秒間しか保持されません。そのため、A-Bテストによって交互に比較する必要があります。購入を迷っているマイクロホンや、既に特徴を把握しているマイクロホンを比較の対象とするのが良いでしょう。

まず、軸上の音を比較します。スタジオ・マイクロホンの場合、30 cmの距離(通常のボーカル録音時の距離)でテストし、さらに3 cmの距離から音量の大きい音源でダイナミックレンジの上限をチェックします。指向性マイクロホンの場合は、近接効果やポップノイズのチェックにも役立ちます。

マイクロホンのテストでは、難易度の高い音源を使用すると性能差がはっきりと現れます。試しに、たくさんの鍵が付いたキーホルダーでテストしてみてください。鍵同士がぶつかり合う音は、非常に複雑な高域成分を含んでおり、再現が困難です。高性能のマイクロホンでは自然に収音できますが、性能の劣るマイクロホンでは紙をもみくちゃにして丸めているような音がします。

ライブ用マイクロホンは、使用する環境でテストを行うことが理想です。PAの前に立ち、ステージに向かいます。マイクロホンは実際に使用する位置でなるべく音源に近づけて設置してください。この場合も、必ず複数のマイクロホンを同時にテストします。

ライブ用途では、ハウリング・マージンが非常に重要です。そのため、大音量環境でテストし、どのマイクロホンが最初にハウリングを起こすかを確認する必要があります。

次に、軸外特性を比較します。指向性マイクロホンの場合、軸外の減衰量を確認する必要があります。減衰量に加え、軸外特性の滑らかさも非常に重要です。ライブ用途では通常、軸外の音を可能な限り抑制し、狙った音源のみを収音したくなります。しかし、過度な抑制は軸外特性を悪化させ、音の印象を不自然なものにします。

通常この調整は音楽のジャンルによって異なります。音量の小さいアコースティック楽器中心の演奏では、自然で開放的な、透明感のあるサウンドが望まれます。一方、大音量かつ大きなハウリング・マージンを確保する必要があるジャンルでは、増幅した音源が多少不自然であっても許容されます。

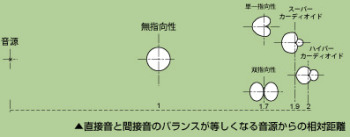

マイクロホンの指向特性には様々なタイプがあります。無指向性マイクロホンが全方向から収音するのに対し、単一指向性(カーディオイド)マイクロホンは、主に正面の音を収音します。この他、双指向性、スーパーカーディオイド、ハイパーカーディオイド、ワイドカーディオイドなどもあります。

音楽環境では通常、周囲の音の影響を抑えながら、狙った音源だけを録音または増幅する必要があるため、単一指向性マイクロホンの方が好ましいように思えます。しかし、指向性は代償を払うことで得られており、場合によってはその代償が問題となります。

指向性マイクロホンは、無指向性マイクロホンと比べてかなり柔らかいダイアフラムを必要とします。この柔らかさのため、ハンドリングノイズやポップノイズ、ウインドノイズなどに弱く、ボーカル収音の際、ポップフィルターを使用しても口元からの距離が制限されます。

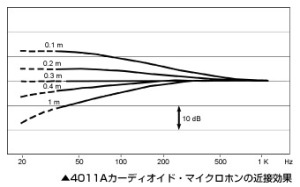

カーディオイド・マイクロホンは、一般的な距離で使用した際にリニア(直線的)な特性が得られるよう調整されています。ライブ用ボーカル・マイクロホンは、約1~2cmの距離でリニアな特性が得られるよう調整されており、それ以上に離れると低域が急激に減衰します。一方でスタジオ・レコーディング用マイクロホンは通常、ライブ用マイクロホンよりも遠くから収音するように調整されています。例えばDPA 4011Aの場合、30cm以下では低域が強調され、30cm以上で低域はロール・オフされます。つまり収音距離が30cm以外の場合、近接効果が求められる場合を除き、イコライジングが必要になります。

また単一指向性マイクロホンに比べて、無指向性マイクロホンの軸外特性は優れています。単一指向性マイクロホンの場合、音に色付けすることなく側面からの収音を減らすことは非常に困難で、軸外特性が明らかに劣るものもあります。これは、側面や背面からマイクロホンに入る音が、多かれ少なかれ確実に音の色付けになることを意味します。これを「カーテン効果」と呼びます。この影響は、指向特性図に“スパイク”として表れます。

また単一指向性マイクロホンに比べて、無指向性マイクロホンの軸外特性は優れています。単一指向性マイクロホンの場合、音に色付けすることなく側面からの収音を減らすことは非常に困難で、軸外特性が明らかに劣るものもあります。これは、側面や背面からマイクロホンに入る音が、多かれ少なかれ確実に音の色付けになることを意味します。これを「カーテン効果」と呼びます。この影響は、指向特性図に“スパイク”として表れます。一方、無指向性マイクロホンの場合、モニタースピーカーのレベルが大きなライブステージでハウリングを起こす可能性があります。インイヤー・モニターシステムを使用することで解決できますが、ライブ用途では通常、単一指向性マイクロホンが適しています。

無指向性マイクロホンは全方向から収音するため、指向性マイクロホンに比べて厳密なチャンネル・セパレーションが得られない場合があります。したがって、チャンネル・セパレーションが必要な状況では、無指向性マイクロホンを使用した場合の直接音と間接音の比率が不利に働く可能性があります。しかしながら無指向性マイクロホンは、近接効果の心配なく音源に近づけることができます。一般的に、単一指向性マイクロホンを音源から17cmの距離に設置した場合と、無指向性マイクロホンを音源から10cmの距離に設置した場合で、直接音と間接音の比率が同じになるとされています。

マルチパターン・マイクロホンは、プレッシャー・グラディエント構造にする必要があるため、無指向性モードにおいても、『ポップノイズ/ハンドリングノイズ/ウインドノイズに弱い、軸外特性がリニアでない』といった単一指向性の欠点の多くを伴います。実際、同じモードであってもマルチパターン・マイクロホンでは、周波数によって異なる特性を持つことがあります。

ラージダイアフラム・マイクロホンは低域の再現力が低いですが、高域の再現力が更に劣ることがあり、結果として低域の量感が豊かに聞こえることがあります。

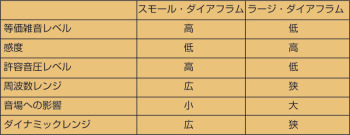

ラージダイアフラムとスモールダイアフラムのいずれも一長一短あります。これは、右の表のようにまとめることができます。

スモールダイアフラムは、ラージダイアフラムに比べて硬く振動しにくいため、音圧レベルの大きな音源でもクリップや歪が発生しにくいという利点があります。しかし空気分子の衝突による影響を受けやすいため自己雑音が高くなり、また感度が低いため増幅が必要となり、その過程でノイズの影響を受けやすくなります。

一方ラージダイアフラムは、スモールダイアフラムと比べて柔らかいため、音圧レベルが低くてもダイアフラムが振動しやすく、高い感度を得られます。ただし超高域での再現において、スモールダイアフラムよりも周波数レンジが制限されます。これは、以下の3つの理由によります。

- ラージダイアフラムはバラバラに波打つ傾向があるため、実際のピストンのような動きはできません。この現象はスピーカー技術からも明らかであり、スピーカーが周波数帯域ごとに口径の異なるダイアフラムで製造されるのはこのためです。

- ダイアフラムが重いため、高い周波数の音ほどダイアフラムを振動させにくくなります。

- マイクロホン・カプセルのエッジ周辺での回折により、超高音域を処理する能力が制限されます。

ラージダイアフラムとスモールダイアフラムには、それぞれメリット/デメリットがあります。右の表は、DPAのスモール/ラージダイアフラム・マイクロホンの仕様を比較したものです。

マイクロホンを比較するためには、仕様書に書かれているスペックの意味を理解することが非常に重要です。また多くの場合、同じ項目の数値でも、マイクロホンによって測定方法や計算方法が異なるため、注意が必要です。

仕様書に記載されている数値によって、マイクロホンの電気的な音響性能を予測することはできますが、実際の音質までは評価できません。これは自動車の場合と同じです。3.0リッター・ターボエンジン搭載の4WD車と聞けば、かなり良い性能を想像しますが、自ら運転しなければ実際の感覚は分かりません。

■周波数レンジ/周波数特性

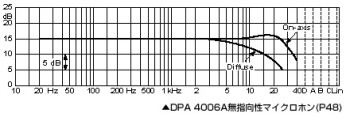

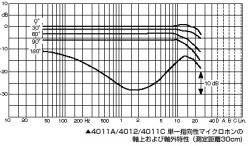

これを見れば、マイクロホンがどの程度リニアな特性なのか、または「スパイク」があるのかがわかります。ただし、表の左側の目盛りに注意してください。各ステップが示すdB値は、表によって大きく異なることがあります。

周波数特性は、通常マイクロホン真正面の音源に対する軸上特性を表しています。拡散音場特性カーブは、残響の多い音場におけるマイクロホンのレスポンスを示します。

軸外特性を調べる事も重要です。マイクロホンには必ず側面からも音源以外の音が入るため、そのバランスが重要です。特に指向性マイクロホンは、側面からの音を抑制することを目的としているため、不均一な軸外特性を得ることになります。

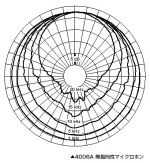

軸外特性を調べる事も重要です。マイクロホンには必ず側面からも音源以外の音が入るため、そのバランスが重要です。特に指向性マイクロホンは、側面からの音を抑制することを目的としているため、不均一な軸外特性を得ることになります。 最後に、指向特性図(ポーラー・パターン)は、ある特定の周波数の360°の特性を示しています。特性カーブが滑らかで、左右対称であるほど色付けのない音質であると読み取れます。極端な山や谷があったり、交差するような特性カーブは望ましくありません。

最後に、指向特性図(ポーラー・パターン)は、ある特定の周波数の360°の特性を示しています。特性カーブが滑らかで、左右対称であるほど色付けのない音質であると読み取れます。極端な山や谷があったり、交差するような特性カーブは望ましくありません。また指向特性図から、一般的に無指向性マイクロホンは高い周波数になるほど指向性を持つことも読み取ることができます。

■等価雑音レベル/セルフノイズ

等価雑音レベルは、マイクロホンのセルフノイズによって生じるのと同じ電圧を発生させる音圧レベルを示します。特に音圧レベルが低い音源を収音する場合は、マイクロホン自体のノイズに音が埋もれることがないように注意が必要です。また、ダイナミックレンジの下限もセルフノイズによって決まります。

主な基準は以下の2つです。

- dB(A)スケール:耳の感度(特に低周波ノイズの除去能力)に基づいて音圧レベルの聴感を補正します。このスケールでは、一般に15 dB(A)以下であれば優秀(超低ノイズ)です。

- ITU-R BS.468-4スケール:聴感補正の方法が異なります。このスケールでは25 dB以下であれば優秀です。

■感度/最大音圧レベル/全高調波歪み(THD)

感度は、マイクロホンがどの程度効率的に音を電気に変換できるかを表します。IEC 60268-4規格によれば、感度は1kHzでの1パスカル(気圧)あたりの電圧で測定されます(mV/Pa)。感度が高いほど増幅する必要が少なく、増幅過程で発生するノイズを抑えられます。そのため一般的には、感度が高い方が音質が優れていると言われます。

許容音圧レベルは、マイクロホンがクリップ(ダイアフラムとバックプレートの接触、またはアンプの過負荷)、あるいは一定レベルの歪み(全高調波歪み(THD))が発生するまでに許容できる音圧(dB)を表します。その際の全高調波歪みは、通常0.5%または1%です。クリップまたは歪みを起こさずに許容できる音圧レベルが高い方が良いとされています。